店舗スタッフ教育の質を高める5ステップ|仕組み化を整備するためのツール活用術まで解説

「せっかく採用した新人スタッフが、なかなか定着しない」

「多忙な店長の仕事を振ることができるスタッフに育ってほしい」

「スタッフ一人ひとりに十分な教育時間をかけられない」

「短期離職や人手不足の状況下での、スタッフ教育の負担」といった課題を抱えている多店舗企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、「教育の仕組み」について、教育のメリットや効果的なスタッフ教育のステップ、そして業界別のポイントまで、網羅的に解説します。

目次

スタッフ教育がもたらす4つのメリット

最初に、スタッフ教育がもたらす4つの具体的なメリットをご紹介します。

顧客からの信頼獲得

スタッフ教育を通じて高品質な接客と店舗運営を維持することは、顧客満足度の向上に欠かせません。

例えば、「あのスタッフさんの説明はいつも分かりやすい」「このお店は、いつ来ても感じがよい」といった現場レベルでの信頼の積み重ねが顧客のリピーター化につながり、安定した店舗売上の土台になります。

店舗やスタッフに対する好感度が来店理由となることで、近隣の競合店との差別化にもつながります。

生産性の向上

適切な教育は、店舗の生産性を向上させます。

教育が日々の業務に潜む「無駄なコスト」の発生を防ぎ、同時に「生み出す成果」を最大化する、2つの側面を持つからです。

例えば、正しい手順を学ぶことでミスや非効率な作業を減らすことで、対応にかかるコストが削減されます。

また、接客スキルを身につけることで客単価アップの提案が可能になり、売上の向上に直結します。

教育によって無駄をなくし売上を伸ばすことで、店舗の生産性向上につながります。

人材の定着・モチベーションの向上

効果的な教育は、スタッフの「離職率低下」と「モチベーション向上」に直結します。

なぜなら、「自分が役割を果たしている・成長している」という実感は、やりがいや会社へのエンゲージメントを高めるからです。

適切なフィードバックを通じて成功体験を積んだスタッフは、「この店舗で働き続けたい」と感じるようになります。

結果として早期離職率が低下し、採用や再教育にかかるコストの削減にもつながります。

ブランドイメージの維持

教育の標準化は、企業の「ブランドイメージ」を守るための重要な防衛策です。

多店舗企業において、一つの店舗で発生したいわゆる「バイトテロ」と呼ばれる行為などが、SNSなどを通じて企業全体の評判を傷つけるリスクがあるからです。

全社でSNSリスクの教育を行うことが軽率な対応を抑止し、顧客の安心感にもつながります。

教育を通じてブランドイメージを維持・管理することが、企業の持続的な成長に不可欠なのです。

スタッフ教育を成功させるための3つの基本ポイント

組織的な教育において教育内容や手法、ツールが重要なことは前提ですが、土台となる「心理的安全性」や「内発的動機付け」の存在も無視できません。

教育のオペレーションが充実していても、「過度に失敗を恐れる」、「やらされている」という状態では本当の意味で教育が定着しないからです。

本項ではスタッフの自発的な成長を促す上で欠かせない3つの基本ポイントについて解説します。

ポイント1:教育の目的やゴールを明確に共有する

第一歩は、作業の手順だけでなく「なぜ、その作業を行うのか」という目的を共有することです。

スタッフが主体的に動くためには、目的の理解が欠かせないからです。

例えば、食品を陳列する際に期限が短い商品を手前に持ってくるのは、手に取りやすいだけでなく期限管理や食品ロス防止のため」と背景を伝えることで、スタッフは商品管理に対する感度が上がります。

目的を共有し納得感を持つことが、自律的な人材を育てる第一歩となります。

ポイント2:変化と成長に「関心」を寄せて、伝える

スタッフの成長を促す上で重要なのが、指導者が一人ひとりの変化や成長に対して具体的なフィードバックをすることです。

なぜなら、人は「自分は見てもらえている」と感じることで、組織への所属感と自己肯定感が高まり、自主性が芽生えるからです。

例えば、日々の業務の中でスタッフの小さな工夫や以前より上達した点に常に目を配ります。

「お客様への声がけのタイミングがすごく良くなったね。何か意識していることある?」といった気づいた変化や成長を、質問や事実として伝えることが有効です。

具体的なフィードバックを通じた関係性の構築は成長を促し、自主性を育むという好循環につながります。

ポイント3:一度に詰め込まず、継続的にフィードバックする

効果的な教育のためには、一度に全てを教えず、「段階的かつ継続的」に関わることが重要です。

人の脳は一度に覚えられることに限界があり、詰め込んでもスキルとして定着しないからです。

例えば、新人スタッフにはまず「特定の部門の品出し」を繰り返し、慣れてきたら「別部門の品出し」を教えて、続いてレジ操作に入る、などというように計画的に進めます。

そして、定期的に声をかけることが、学習の定着とモチベーション維持に繋がります。

店舗スタッフ教育を標準化する5ステップ

スタッフ教育の仕組み化とは、OJTや研修といった個別の施策を一連の流れとしてつなぎ合わせ、再設計することを指します。

なぜなら企業においてOJT教育や研修内容の改善を繰り返す中で、個々の施策のつながりが点在し、体系的な教育として機能しなくなるケースが珍しくないためです。

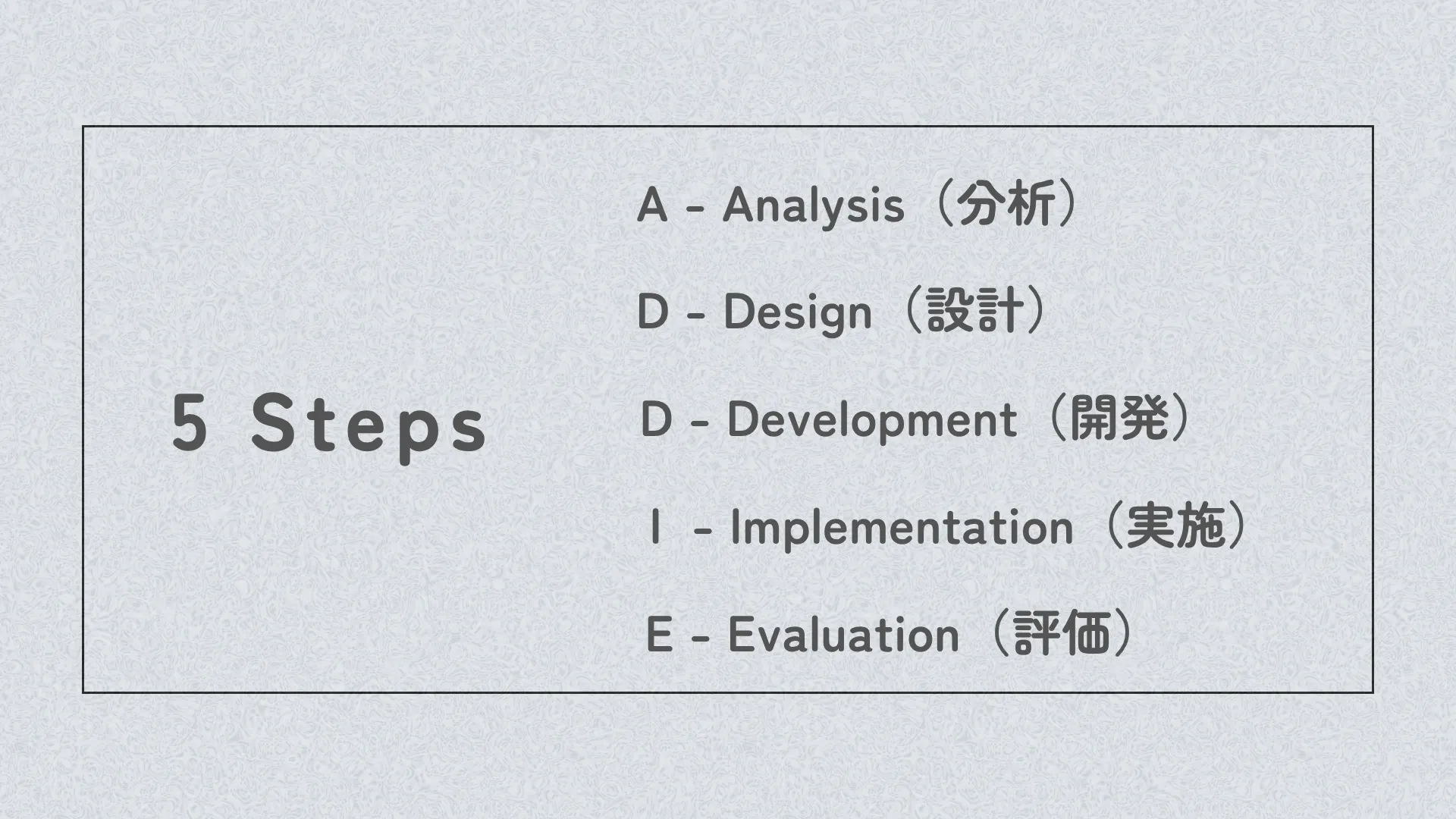

本項では教育設計の世界標準である「ADDIEモデル」を参考に、本部が主導したい5つのステップをご紹介します。

ステップ1:現状の課題とスキルレベルの分析 (Analysis)

効果的な教育の第一歩は、まず現状の課題とスタッフのスキルレベルを客観的に分析することです。

習熟度はスタッフによって異なるため、教育内容の計画を立てる上で前提となるスタート地点の把握が、とても重要になります。

スキルレベルを把握する手段としては、スキルチェックシートの利用や店長へのヒアリング、顧客アンケートなどを通じて課題を特定できます。

店舗内のOJTでは、本人に経験などを確認することも1つの方法です。

まずは現状を把握し、「何を」教えるかを分析することから始まります。

ステップ2:育成計画を設計 (Design)

次に分析結果を踏まえ、「どう教えていくのか」「どう成長を測るのか」教育に関する計画を立てます。

計画を立てる上で重要なのは、ブランド理念や行動指針を反映させることです。

マニュアルは「何をするのか」を定めるものですが、すべての業務を網羅できるわけではありません。

イレギュラーな場面では「なぜ」「どのように」判断するのかが問われ、判断基準となるのが行動指針です。

例えば本部側で「お客様の要望を正確に確認してから提案する」、「サービス提供時に一言添える」など、ブランド理念に基づく行動目標を設定します。

行動目標の設定とあわせて、「スタッフが行動指針を基準にどう対応するか」を学べるような研修内容や教材、そして成果を測定する評価方法を設計します。

評価方法まで設計することで、マニュアルではカバーできない内容も統一でき、体系的な教育がスムーズに進みます。

ステップ3:教育コンテンツを開発 (Development)

設計した計画に基づき、具体的な教育コンテンツ(マニュアル、研修資料など)を開発します。

動画教材やマニュアル、チェックリストなど、現場で使いやすい形式に落とし込みます。

コンテンツを開発する際、ブランド理念や行動指針が反映されているかを確認することが重要です。

例えば、クロスセル提案による客単価の向上という学習目標では、ベテラン店長の優れたOJTノウハウを動画やロールプレイに起こしたコンテンツの作成などがあります。

行動指針を反映した質の高いコンテンツを用意することで、教育の属人化を防ぎます。

ステップ4:教育の実施 (Implementation)

開発したコンテンツを使い、オリエンテーションやOJT、研修といった教育を、計画に沿って実際に実施していきます。

実施フェーズは、計画から現実の学習活動へと入る段階です。

具体的には、新入社員向けのオリエンテーションで教育の全体像を伝えたり、日々のOJTで実践的な指導を行ったり、定期的な集合研修で応用力を高めたりします。

そして多店舗企業において重要なのが、プロセスの標準化です。

全店舗で教え方の「型」を揃えることで、教育の質を均一化し、会社全体のレベルを底上げすることができます。

ステップ5:成果の評価と改善 (Evaluation)

最後のステップは、教育の効果を数値と行動の両面から客観的に「評価」し、次の改善に繋げることです。

スタッフ教育の実施後に評価を行わずに終えてしまうと、次の改善に繋げることができないからです。

例えば、ステップ2で設計した評価方法に則り、研修後のテストの点数や、現場での行動変容を測定します。

測定結果を分析し、「研修内容は良かったが、現場での実践が課題だ」といった次の打ち手を考えます。

「評価」と「改善」のサイクルを回し続けることこそが教育の仕組みをアップデートし、効果を最大化する鍵となります。

【業界別】飲食業・小売業・サービス業における教育の重要ポイント

より実践的な視点として、業界ごとの教育の「特に力を入れるべきポイント」を解説します。

飲食業:オペレーションの徹底と衛生管理

飲食業の教育においては、「効率的なオペレーション」と「徹底した衛生管理」の2点が重要です。

お客様を待たせない提供スピードが顧客満足度に直結し、衛生管理は店舗、並びに企業の信頼に直結します。

特に動きが複雑なキッチン業務や正しい手洗い手順などは、文章よりも「見て学ぶ」動画マニュアルが非常に有効です。

中には盛り付けの量の正確さを競う大会などを実施されている企業もあります。

飲食店においてはオペレーションと衛生管理教育の徹底が不可欠です。

下記記事では、衛生管理も含め店舗運営に欠かせない視点であるQSCについてご紹介しています。

あわせてご覧ください。

参考:QSCとは店舗運営で欠かせない要素|品質・サービス・清潔さの向上を実現する方法

小売・アパレル業:売場作りスキルの標準化と情報共有の仕組み

小売・アパレル業などの物販を営む企業の教育では、「売場作りの教育」と「情報共有の仕組み」が最重要です。

接客はもちろんですが、物販の場合は売場の訴求力が売上獲得に影響し、商品数が多いため商品担当のスタッフが情報を漏れなく把握できるよう、精度の高い情報共有が求められます。

例えば、新商品に関する売場ディスプレイの好事例を横展開したり、本部からの最新情報を商品担当別にリアルタイムで共有できるツールを導入したりします。

したがって、「売場作りの教育」と「情報共有」の仕組みを整えることが、物販における店舗力を高める鍵となります。

サービス業(塾・フィットネスなど):専門知識の習得とコミュニケーション能力

サービス業では「高度な専門知識」と「高いコミュニケーション能力」の育成が教育の核となります。

なぜなら、スタッフが持つ専門知識そのものが商品価値であり、お客様との継続的な信頼関係がサービスの土台となるからです。

例えば、知識レベルを全社で担保するための定期的なテストの実施や、顧客との関係性を築くための「ヒアリング研修」を行うこともまた1つの方法です。

サービス業ではスタッフの育成が、他社との差別化につながります。

教育の仕組み化を加速させるツールの活用

ここまでスタッフ教育のポイントやステップについて解説しました。

実際に教育を持続的に行っていくためには、専門の担当を設けるといった体制や仕組みの整備が必要になります。

本項では最初の1歩を踏み出しやすく、効率化につながる「ツール」の活用についてご紹介します。

マニュアルや通達事項をすぐ確認できるようにする

ツール活用の第一のメリットは、スタッフが最新の情報を確認しやすい環境を作れることです。

なぜなら、紙媒体は更新の不便さや、バックヤードにある他の書類に紛れて紛失しやすいといった課題があるからです。

ツールを使えば、本部で更新した最新のマニュアルを全店舗に一斉配信でき、スタッフは手元の端末で気軽に確認できます。

ツールの活用により、「とある店舗が古いマニュアルを参照していた」といった事態を防げます。

したがって、ツールは情報共有のスピードと正確性を高め、教育における非効率の解消につながります。

教育の進捗状況や現場の実行度を可視化する

ツールの活用は、教育の進捗状況の可視化を可能にします。

教育が「やりっぱなし」になってしまい、どのスタッフがどこまで習得しているか本部が把握できない、という問題を防ぐためです。

例えば、OJTチェックリストの進捗や、消防点検に備えた各店の清掃状況に関する報告画像を、ツール上でリアルタイムに把握できます。

リアルタイムな状況把握により、本部担当者は状況に合わせた適切なフォローが可能になるため、教育の実行度を高める上でツールの活用は欠かせません。

モバイルツールやAIの活用

近年はモバイル端末やAIの活用により、さらに学習効果を高めています。

なぜなら場所や時間の制約が減り、かつ、個人のレベルに合わせた最適な学びを提供できるからです。

スマートフォンで視聴できる短い動画コンテンツは、スタッフの隙間時間を有効活用できる「マイクロラーニング」として主流になっています。

また、AIが個人の習熟度にあわせて問題を出題するような、より高度な教育ツールも登場しています。

したがって、ツールやAIを活用した最新動向を把握することも、教育の仕組みを考える上で重要です。

店舗Linkleは手軽に教育コンテンツを共有できるツール

教育を実際に行う上で便利なツールは、世の中に様々存在しますが、継続の鍵はITになじみのないパートさんやアルバイトさんでも、毎日無理なく使い続けられるシンプルさとなります。

「確認する場所が多い」、「画面が複雑で、触りたくない」、「スマホ操作に苦手意識がある」「個人スマホを持っていない」といった理由で、現場でなかなか浸透しないというケースは少なくありません。

教育の仕組みは、全スタッフが分け隔てなく使える必要があります。

まずは「教育コンテンツと日常的な業務連絡を切り分けて情報を整理する」、「マニュアルを確認したいときにすぐチェックできるようにする」、「手元のスマホで業務手順を撮影して、簡易的なマニュアル動画を共有する」ところから始めてみるのはいかがでしょうか。

まとめ

本記事では、多店舗企業におけるスタッフ教育を効果的に機能させる仕組みについてご紹介しました。

スタッフ教育の体系化により、サービス品質の維持に加えて、店長の教育負担を大きく軽減します。

その第一歩として、日々の教育活動をはじめとする店舗運営を支えるツールとして店舗Linkleをご提供しております。

ぜひお気軽にご相談ください。