人時生産性を上げるにはどうすればいい?注目されてる背景や向上させるポイントを徹底解説

「人時生産性を上げるには具体的に何をすればいいのだろう?」

「従業員の人数を減らさずに利益を確保する方法はあるのか?」

そう思う方もいるのではないでしょうか。

人時生産性を高めるには、単に労働時間を削減するのではなく、作業プロセスの見直しやITツールの活用、人材育成といった多角的な取り組みが欠かせません。

本記事では、人時生産性が重視される背景から、計算方法や改善のための具体的な施策、さらに実際の成功事例までわかりやすく解説していきます。

目次

人時生産性とは

人時生産性とは、従業員一人が1時間あたりにどれだけの成果を生み出しているかを示す指標です。

ここでは、人時生産性の定義を確認し、なぜ企業にとって欠かせない指標とされているのかを整理していきます。

人時売上高・労働生産性とのちがい

人時生産性と混同されやすいのが「人時売上高」と「労働生産性」です。

「人時売上高=売上高÷総労働時間」で計算できます。

人時売上高は業務時間中に意識しやすく、例えば飲食店では目標の人時売上高に近づけるためにもう1品メニューを提案するといったアクションにつなげられます。

一方、労働生産性とは「労働投入量1単位当たりの産出量・産出額」として表され、

「生産性=産出(生産した数や付加価値)÷投入(労働者数もしくは総労働時間)」で計算できます。

労働生産性は物的生産性と付加価値生産性の2種類あり、「産出・投入を何とするか」で様々に捉えることが可能です。

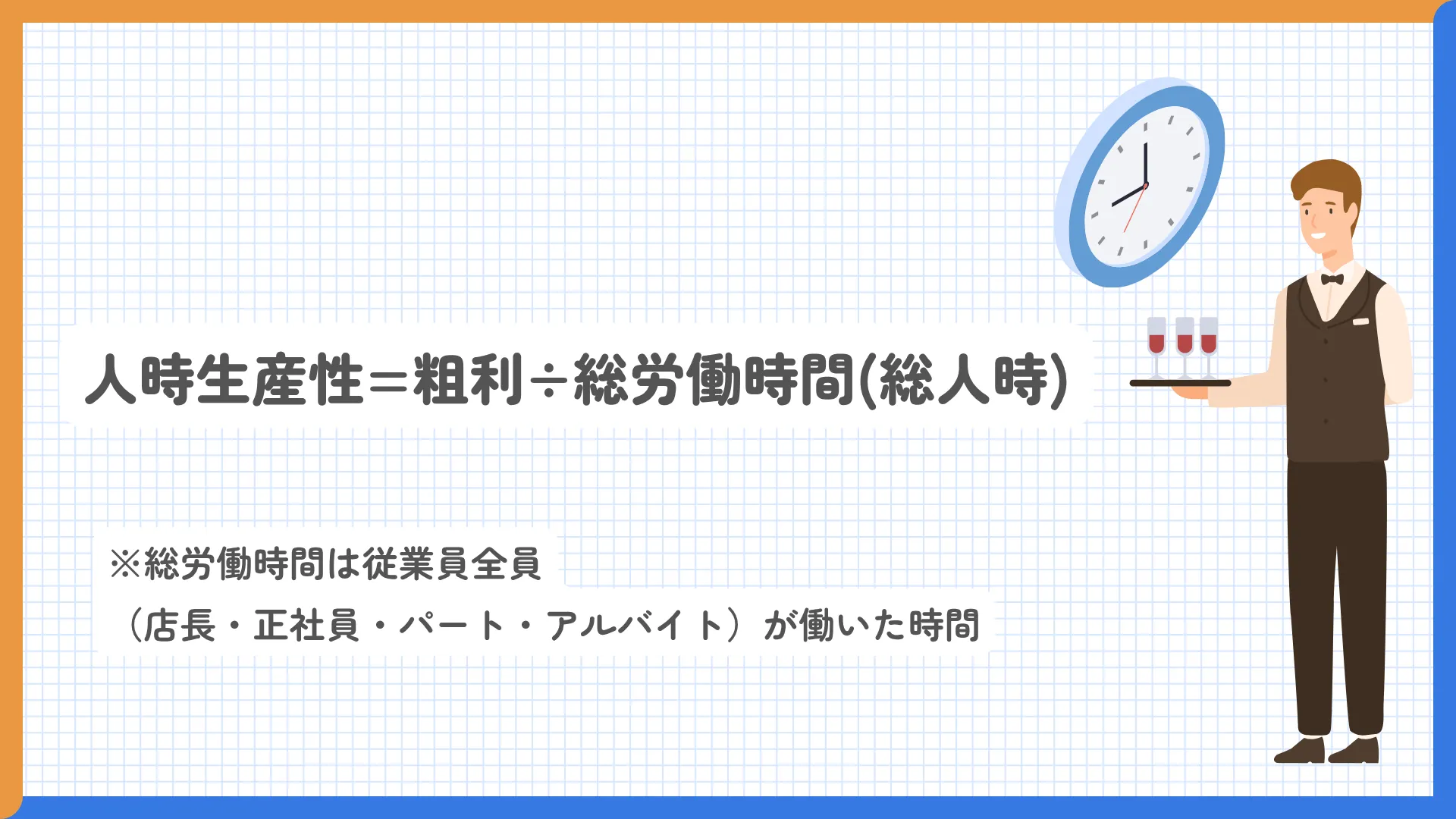

人時生産性の計算方法

人時生産性は「従業員1名が1時間働いた際の粗利益」のことを表します。計算式は以下の通りです。

人時生産性=粗利÷総労働時間(総人時)

※総労働時間は従業員全員(店長・正社員・パート・アルバイト)が働いた時間です。

例えば、粗利が30万円で総労働時間が250時間の場合、人時生産性は 30万円÷250時間=1,200円 となります。

同じ粗利30万円でも、総労働時間を200時間に抑えられれば、人時生産性は 30万円÷200時間=1,500円 となり、生産性が向上したことがわかります。

人時生産性は業界ごとに異なります。

2021年の中小企業庁の調査によると、以下の通りです。

小売業 2,444円

飲食店 1,902円

宿泊業 2,805円

参照:2021年 6月中小企業庁「中小小売業・サービス業の生産性分析」

一般的に人件費は大きな費用を占めており、人件費と総労働時間(総人時)は比例します。

業務プロセス改善による総労働時間の削減は、人件費のコントロールで重要な要素です。

目標設定をする際は、各店に適した頑張れば実現努力達成可能な数値を目安としましょう。

人時生産性が重視される背景

人時生産性が注目される背景には、日本社会全体が直面している労働環境の変化があります。

特に少子高齢化による労働人口の減少、そして政府が推進する働き方改革が大きな要因です。

ここからは、さらに詳しく深掘りしていきます。

労働人口の減少

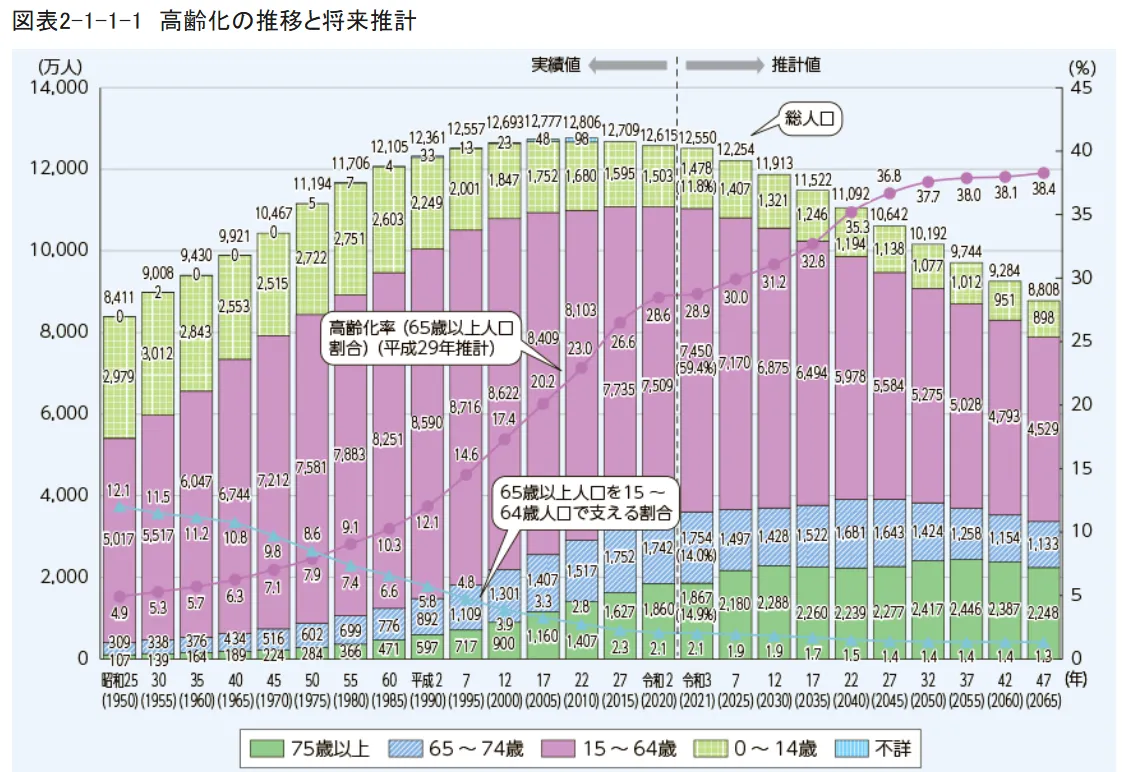

日本では少子高齢化の進展により、生産年齢人口が年々減少しているため、これが1つの要因です。

総務省の統計によれば、今後も労働力人口は長期的に縮小していくことが予測されており、多くの業界で人材不足が深刻化しています。

引用元:総務省「生産年齢人口の減少」

この状況では、単純に人を増やすことで売上を伸ばすモデルが限界を迎えつつあります。

そのため、既存の従業員一人ひとりが効率的に働ける環境を整え、生産性を最大化することが企業の存続に直結するのです。

特にサービス業や小売業の現場では、人材確保が困難な一方で需要は一定数存在するため、人時生産性の改善は避けて通れません。

労働人口の減少は社会全体の構造的な課題であり、企業ごとの取り組みだけでなく、業界や地域単位での改善が求められるテーマとなっています。

働き方改革の促進

もう一つの大きな背景は、政府が推進する働き方改革です。

長時間労働の是正や有給休暇取得の義務化、時間外労働の上限制限など、従業員の健康やワークライフバランスを重視する流れが強まっています。

企業は従来の「労働時間に依存した成果主義」から脱却し、限られた労働時間の中で効率的に成果を出す仕組みづくりが求められています。

例えば、業務プロセスの見直しやITツールの導入、自動化の推進などが代表的な対策です。

これらは従業員の働きやすさを向上させるだけでなく、離職率の低下や人材定着といった効果にもつながります。

結果として、企業は従業員の負担を減らしつつ、持続可能な成長を実現できるのです。

店舗作業における人時生産性向上のポイント

店舗作業における人時生産性向上のポイントは、限られた人員と時間で最大の成果を生み出す仕組みをつくることです。

そのためには作業手順の標準化やムダの削減が欠かせません。

ここからは、人時生産性向上のために意識すべきことを詳しく解説します。

粗利益・労働時間・作業内容の把握

人時生産性を正しく計算するには、粗利益・労働時間・作業内容を正確に把握することが欠かせません。

特に労働時間は、休出やお客様対応などで曖昧になりやすいため注意が必要です。

また、業務ごとに作業内容を細かく分解し、洗い出しておくことで、生産性改善の具体的な材料になります。

たとえば「セール準備」といっても、シフト調整やVMD、発注、陳列、価格設定など複数の作業に分かれます。

こうした整理が店舗オペレーション見直しの基盤となるのです。

店舗作業の見直しとマニュアル整備

業務改善には様々な方法がありますが、ここでは「ECRS(エクレス)の4原則」を紹介します。

ECRSは業務効率化の考え方を順序立てて示すフレームワークで、E→C→R→Sの順で取り組むことが推奨されています。

- Eliminate(不要な工程をなくす):不要な作業を削減することで、最もコスト削減効果が期待できます。

例:毎週行っていた会議を月2回に減らす。 - Combine(作業の統合):似た作業をまとめて効率化します。

例:品出しとフェイスアップ作業を同時に行う。 - Rearrange(作業順序の入れ替え):作業の順番を変更し、無駄を減らします。

例:バックヤード清掃をピークタイム後に実施。 - Simplify(作業の簡素化):なくせなかった作業は手順を簡略化します。

例:ギフト包装を簡単にできる資材に変更。

作業を見直したらマニュアルを整備し、標準化することが重要です。スタッフのスキル向上によりシフトの制約が減り、柔軟な人員配置が可能となるでしょう。

適材適所な人員配置

理想的には、日・週・月単位でピーク時に人手を厚くして販売機会ロスを防ぎたいところですが、現実には難しい場合もあります。

深刻な人手不足で販売機会ロスやサービス不足が続く場合は、スポットワークの活用も一つの手です。

スポットワークとは、単発・短時間で継続的な雇用関係のない働き方を指し、品出しなどの作業を依頼して、自店スタッフは接客など売上に直結する業務に集中できます。

宿泊業界では、異なる部門を兼任するマルチタスク化が進んでいます。

これは人手不足の解消だけでなく、従業員のスキルアップや適性の発見にもつながり、業界は違えど参考になる取り組みです。

店舗DX化・ITツールの活用

店舗DX化には、無人レジやICタグの導入など設備面の他、オンライン接客やバーチャル店舗など購入体験に関わるものがあります。

その中でも、情報整備は始めやすく変化を実感しやすい分野です。

たとえば、私用SNSや個人連絡を社内専用ツールに置き換えたり、新商品情報をMD部から直接店舗に配信したりすることが挙げられます。

また、マニュアルや会議資料を集約・省力化したり、臨店や会議の一部をリモート化することで移動コストを削減できます。

情報には、ヘルプ要員募集やトラブル報告などの「タイムリーに伝えるべきフロー情報」と、マニュアルや商品情報などの「見直し・更新が重要なストック情報」があります。

いずれも、必要な人に、必要なタイミングで届けられる仕組みがポイントです。

加えて本部が店舗をリモートで管理する際には、店舗ごとの進捗状況を追う仕組みも必要になります。

以下の記事では、中小企業によくあるDXの失敗事例を詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

人時生産性に焦点を当てる際の注意点

最後に、人時生産性に焦点を当てる際の注意点を解説します。

店舗の運用に沿っているか

実際に業務にあたる店舗の従業員にとって無理のない目標になるよう、まずは不要な業務の削減から始める必要があります。

効率性だけを追い求めるとモチベーション低下にもつながりかねません。

効率化の先に「付加価値を提供する」という目的を明確にし、従業員の創造性が発揮できる空気作りも合わせて心がけましょう。

そのために店舗の従業員が前向きに意見を発信できるよう、意見を吸い上げる場を用意するのも有効です。

以下の記事では、店舗の運用を効率よく行うために必要なスタッフの声を集める方法について詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。

数値だけに頼らず、質も重視する

人時生産性は効率を測るうえで有効な指標ですが、数値だけに注目すると業務の効率化が目的化し、サービスの質や顧客体験が犠牲になる可能性があります。

たとえば、作業時間を短縮するために接客を簡略化したり、確認作業を省略した結果、クレームや返品が増えてしまうことも考えられます。

そのため、人時生産性を向上させる際は、効率だけでなく業務の質や成果に対する影響も同時に評価することが重要です。

また、数値では測りにくい接客満足度や顧客の印象も、定期的なアンケートや観察で把握し、改善に活かすことが求められます。

効率化と質の両立を意識することで、単なる作業時間削減にとどまらず、店舗全体の収益や顧客満足度向上につなげられるでしょう。

まとめ

人事生産性を始めとした指標と、店舗の生産性を高めるために見直すポイントについてご紹介しました。

いずれも1つの指標だけが優先されるわけではなく、他の指標と共に総合的に分析に活用されます。店舗の従業員と本部が連携し、従業員が継続的な店舗力向上を目指しましょう。

皆様の参考になれば幸いです。