VMDの基本をアパレルに学ぶ|売上アップに直結する「見せ方」のポイントを解説

「店舗によって売場の完成度にばらつきがあるのが気になる。ブランドイメージに関わるので全体のクオリティを高めたい」

「VMDが何のことか漠然としか理解していない。ディスプレイとはちがう?」

このような課題や疑問をお持ちの販促責任者や店舗運営者の方もいるのではないでしょうか。

実際にリアル店舗にとって「VMDを強化し、売場の訴求力を高めること」は売上向上に欠かせない要素です。

本記事では改めてVMDの定義と具体的なポイントを整理し、本部のVMDプランを全店舗で徹底するための仕組みづくりについて解説します。

目次

VMDとは?アパレル店の売上を左右する「見せ方」の基本

ここではVMDの定義や構成する要素、よく混同されるディスプレイとの違いについてご紹介します。

VMDの定義と構成要素

VMDとはビジュアル・マーチャンダイジング(Visual Merchandising)の略称です。

一般社団法人日本ビジュアルマーチャンダイジング協会によると、「見やすく、選びやすく、買いやすく、魅力的で快適な売場環境を提供するのと同時に、 企業やブランドの独自性、販促等のコンセプトを伝える仕組みと方法」とされ、主にアパレル業界で徹底されてきた要素です。

VMDは、マーチャンダイジングの基本原則である「5適(適品・適所・適時・適量・適価)」の中でも、特に「適所=商品を最適な場所に配置する」を実現する役割を担っています。

購買行動を後押しし、店舗全体の売場づくりを支える戦略です。したがってVMDは、本来特定の業界に限られるものではなく、インテリア業界やスーパー業界などを含む、実店舗を展開するあらゆる業界にとって有用な考え方です。

VMDを構成する要素は以下の通りです。

| ディスプレイ | 商品の魅力を直接的に伝え、ブランドの世界観を表現する「見せ方」の核となる要素 |

| 空間設計 | お客様の購買行動を促すための、店舗全体の「ゾーニング(区画分け)」や「動線設計」 |

| 環境演出 | 五感に訴えかけ、居心地の良い空間を作り出すための「照明」「色彩」「音楽」「香り」 |

| 情報設計 | 商品の価値を分かりやすく伝え、購買を後押しするための「POP」や「サイン」 |

これらの要素を計画するだけでなく、全店舗で一貫したクオリティで「実行・維持」し続けることも、VMDの重要な側面です。

VMDとディスプレイの違い

VMDとディスプレイは混同される傾向にありますが、明確な違いがあります。VMDは店舗の売上やブランド価値の向上といった明確なビジネス目標を持つ、戦略的かつ包括的な概念です。

対してディスプレイはVMDの一要素にあたり、「商品を魅力的に見せる」ことを目的とした展示・陳列そのものを意味します。

例えばVMDでは「春の新作キャンペーン」でシーズン商品を展開する戦略を立て、 売場でテーマに沿った商品を並べ、視覚的に魅力を引き立てるのがディスプレイです。

VMDにおける「見せ方」の基本

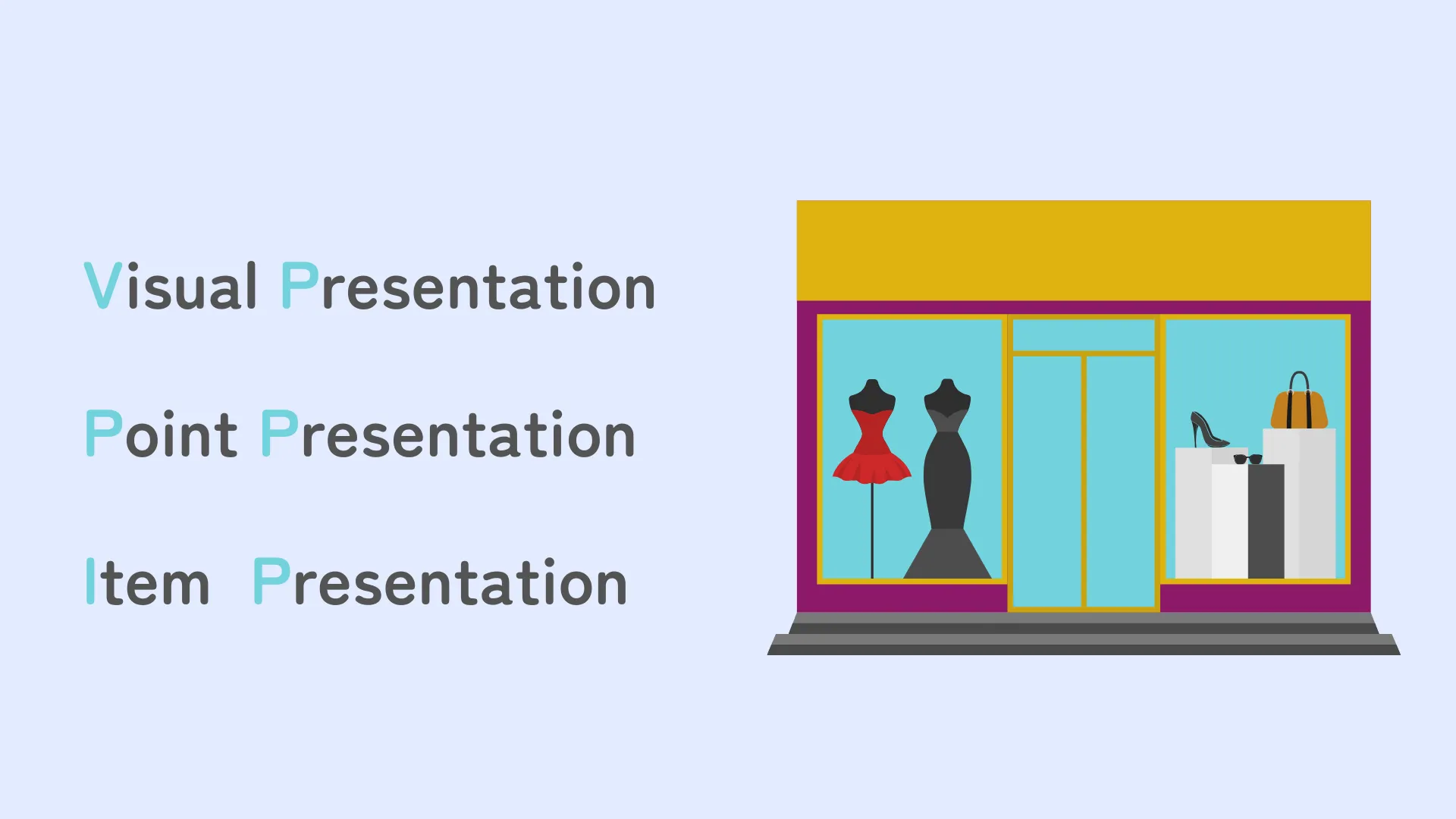

VMDではディスプレイの役割を整理するために以下3つの分類が用いられます。

VP(ビジュアル・プレゼンテーション)

VPとは、視覚的にブランドイメージやコンセプトを表現する手法です。

主に店舗の入口やショーウィンドウなど、顧客や通行人が最初に目にする場所で展開されます。

ブランドの世界観や季節のテーマを伝え、顧客の足を止めて、入店を促すことが主な目的です。

VPでは、そのシーズンで最もブランドや店を象徴するアイテムやトレンドを反映したコーデマネキンを配置するのが一般的です。

顧客が具体的な利用シーンを想像できるような「物語」や「テーマ性」の演出が求められます。

PP(ポイント・プレゼンテーション)

PPとは、数ある商品の中から特定の商品やコーディネートをピックアップして目立たせる取り組みです。

視線が集まりやすい通路の突き当たり(エンド)や柱回り、平台の上などに作られます。

顧客が店内を回遊する中で顧客に「この商品、いいな」と興味を持ってもらうことが目的です。

PPから別のPPへと店内の回遊を促し、購買意欲を高める配置とスムーズな導線が重要です。

IP(アイテム・プレゼンテーション)

IPとは、顧客が商品を手に取るハンガーラックや陳列棚などにおいて、全商品をわかりやすく整理・分類して陳列する試みです。

顧客が欲しい商品をすぐに見つけられる、比較検討しやすい、手に取りやすい状態を作り、ストレスなくお買い物を楽しんでもらうことが目的です。

そのためには単にカテゴリやサイズごとに並べるだけでなく、商品のフェイスや配色を工夫して陳列し、購買行動を後押しすることが大切です。

VP(入店のきっかけ)→ PP(興味の喚起)→ IP(商品の選択)という、顧客の購買プロセスに沿って連携しています。

この関係性を理解することが、効果的なVMDを実践する第一歩となります。

売上アップを叶えるための具体的なポイント

お客様が店舗に入店し、商品を購入するまでには、いくつかの心理的なステップがあります。

ここでは、その『歩く→欲しくなる→手に取る』という購買プロセスに沿って、売上アップに直結する3つのポイントを解説します。

ポイント①: 顧客の「回遊」を誘う、導線を設計する

導線設計はお客様を店内奥深くまで自然に誘導し、より多くの商品と出会う「売上機会」の創出において不可欠の要素です。

以下、導線設計に関するポイントを3点ご紹介します。

| 「主通路」と「副通路」にメリハリをつける | お店の入口から最も奥まで続く「主通路」はお客様の歩きやすさを優先し、そこから枝分かれする「副通路」は少し狭くすることで、商品に集中できる空間になります。 |

| 「回遊性」のあるレイアウトを組む | お客様は無意識に歩きやすいルートを選ぶため、行き止まりを作らず意図的に特定の商品群の前を通るように設計することがポイントです。 |

| 視線を集める“マグネットポイント”に注目商品を配置する | 店内の視線が集まる場所に売れ筋や注目商品を配置することです。顧客はそのポイントからポイントへ回遊しながら、他の商品にも目が向くようになります。 |

ポイント➁: 客単価を上げる「グルーピング」と「ストーリーテリング」を意識する

「アイテム」ではなく、「そのアイテムによる素敵なコト(体験)」の提案が大切です。

想像力を刺激し、クロスセルを促進するポイントを3点ご紹介します。

| コーディネートで「ついで買い」を促す | 洋服だけでなく小物アイテムも含めた全身コーディネートを1か所にまとめてディスプレイすることで、「このまま全部欲しい」と感じやすく、合わせ買いにつながります。 |

| 利用シーンの提案で「自分ごと化」させる | 「週末のBBQ」、「野外フェス」など、具体的なシーンにあった商品をまとめることで顧客が自分の生活に置き換えてイメージして、購入目的を明確にできます。 |

| テーマや物語で「付加価値」を創る | 「雨の日を楽しく過ごす快適グッズ」、「〇月だけの別注カシミア」などといった商品の背景や価値をPOPや動画で伝え、購買の最後を一押しできます。 |

ポイント③: 商品を「魅せる」 陳列テクニックを取り入れる

陳列方法のテクニックを積極的に取り入れることでクオリティを保ち、リズム感のある魅力的な売場を作ることができます。

ここでは広く知られた陳列方法を3点ご紹介します。

| 基本の三角構成で安定感を出す | 高低差をつけて三角形の形を作ることで、視線を自然に誘導し、商品の注目度を高める手法です。形やサイズの異なるアイテムでもまとまりよく見せることができます。 |

| リピテーションでリズムとボリューム感を出す | 同じ商品を等間隔で繰り返し陳列する手法です。視覚的なリズムが生まれ、視認性を高めます。色違いのアイテムを並べるとボリューム感と統一感を演出できます。 |

| シンメトリー/アシンメトリーを意識する | シンメトリー陳列は整列感があり落ち着いた印象を与え、一方アシンメトリー陳列は動きやインパクトを打ち出せるので、商品の特徴を際立たせる演出に向きます。 |

なぜVMDは徹底されないのか?

本部が熟慮を重ねてVMDプランを立てても、全店舗で完璧に実行するのは至難の業です。

多くのチェーンストアが直面する3つの壁があります。

①情報が浸透しない…本部と店舗の「伝達」の壁

売場変更に関する本部と店舗間の連絡がスムーズに伝わらないことは、VMD実行の大きな支障です。

たとえば「本部からの売場指示が他の連絡に埋もれて店舗が見落とす」、「店舗からの報告が遅れる」、「どの店舗でどのような売場変更があったのか本部が把握できない」といった問題が頻発します。

こうした非効率なやり取りは売場改善のスピードを落とし、販売機会のロスにつながります。

➁店舗によって差が出る…センスに左右される「属人化」の壁

VMDは属人的になりやすく、スタッフのセンスや経験によって売場の質に差が出る課題があります。

その背景には、教育や指導の機会にばらつきがあり、SVが毎回臨店できず、多忙な店長にOJTを任せざるを得ない実情があります。

結果、スタッフの悩みが体系的に解消されず、教育機会の差が拡大してしまいます。

こうした状況が積み重なると、ブランドの統一感が保てず、ブランドイメージの保持や売上機会に影響を及ぼすケースも少なくありません。

③成功事例を活かせない…水平展開ができない「共有」の壁

売場作りの成功事例が他店に共有されず、チェーン展開の強みを活かしきれない事例も多くみられます。

ある店舗で反応のよかったコーディネートやアイテムを、他店舗にどれだけタイムリーに展開できるかが売上アップには欠かせません。

しかし実際には、本部が各店の事例を展開するのは施策の結果報告資料の段階ということも珍しくなく、その頃には顧客の興味関心が薄らぎ、勢いがなくなっているケースもあります。

結果、チェーン全体の売上獲得チャンスを逃してしまいます。

VMDを仕組み化して組織でレベルアップする方法

VMD計画を、全店舗で一貫したクオリティで維持し、組織全体の力で店舗の魅力を高めるには、「VMDオペレーション」の仕組み化が有効です。

解決策①:売場指示と店舗の報告経路を整備する

売場指示と店舗の報告経路を整備することは、売場改善のオペレーションにおけるベースとなります。

その理由は、本部の売場計画がSNSやキャンペーンと連動しているケースが多いからです。

施策を目当てに来店した顧客を万全の状態で迎える必要がありますし、改善点が見つかれば速やかに修正して販売機会のロスを防ぐことも求められます。

例えば専用の共有ツールであれば、該当週の指示書を見ながら店舗が売場を作ることができ、完成した売場をゾーンごとに報告することもできます。

売場指示と報告経路の整備は、売上向上とブランドイメージ保持のために不可欠です。

解決策②:実施状況をモバイル端末で報告し、本部のフィードバックを迅速化

売場改善のスピードを高めるためには、モバイル端末を活用した店舗報告と本部の迅速なフィードバック体制が不可欠です。

店舗が別途報告書を作成するとなると時間がかかり、連動して本部のフィードバックも遅れてしまいます。

例えば、店舗がスマートフォンやタブレットで撮影した画像をそのまま報告に活用し、本部が即座に修正コメントを送れる仕組みがあれば、臨店を待たずに売場改善が可能です。

さらに、都度フィードバックを受けることで、店舗スタッフの売場作りスキルも向上します。

本部は店舗が売場作りでつまずく事例を把握することで、体系的な教育に盛り込むことも可能です。

このように報告作業の簡略化とフィードバックの迅速化が、売場改善とスキル向上の両方につながります。

解決策③:店舗の属性を踏まえた成功事例を横展開

店舗の属性とは、立地、形態(路面店・インショップ・旗艦)、主な客層や規模などを指します。

属性を踏まえて成功事例を横展開することは、売場改善の効果を高めるために重要な施策です。

理由は、特に店舗ごとに特色が異なる場合は、「うちと〇〇店はちがうから」と店舗スタッフが事例に目を通さないことがあり、またせっかく取り入れたとしても効果が出にくいことがあるからです。

したがって「店舗の取り入れやすさ」を考慮に入れて事例を横展開することで、さらに売場改善の成功率を高めることができます。

まとめ

ここまでVMDの基本となる概念と売場の訴求力アップのために意識したい具体的なポイントをご紹介しました。

本部の方針が反映されたクオリティの高い売場を保つオペレーションの整備もVMDの一環となります。

店舗Linkleは、売場管理に活用できる機能を複数ご用意しており、アパレル業界やスーパー業界のお客様にも活用いただいております。

売場作りのプランや運用は企業により様々ですので、よりご負担のない運用をご提案させていただきます。

「何ができるか知りたい」「システムの操作イメージを見てみたい」などございましたら、お気軽にお問い合わせください。